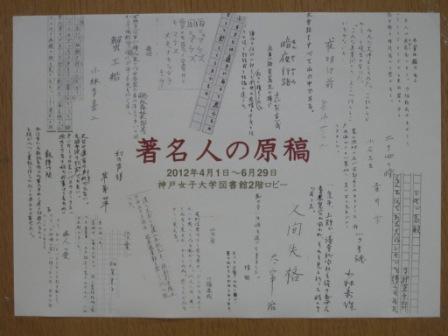

展 示 展 示

字は性格を表すと言いますが、活字になる前は、いったいどんな字を書いていたのでしょう。

きれいな字、書きなぐった字、

何度も何度も推敲を重ねた跡。

筆が乗ってすらすら書いている様子。

文字の向こうに見える人となりに、なにか感じるものはありましたか。

|

|

|

|

|

|

|

継色紙 / 伝小野道風筆. -- 二玄社, 1982.11. -- (原色かな手本 ; 9)

資料ID:21771200 請求記号:728.5||On 配置場所:1階C2

「あまつかぜくものかよひぢふきとぢよをとめのすがたしばしとゞめむ」

百人一首でお馴染みの『古今集』僧正遍照の歌を三蹟の小野道風が書写。

美しい料紙に絶妙のバランスの散らし書き。原寸大。

小野道風(おののみちかぜ/とうふう, 894-966) 平安中期の能書家。

藤原佐理(すけまさ)、藤原行成(ゆきなり)とともに三蹟(さんせき)とよばれる。ちなみに三筆(さんぴつ)は空海・橘逸勢・嵯峨天皇。

道風は花札の絵柄でもよく知られている。自分の才能のなさに悩んでいた道風は、蛙が柳に飛びつこうと何度も挑戦しているのを見て、自分も蛙のようにもっと努力しなければと、さらに書道に励んだ。

『源氏物語』の「絵合」の巻にも「今風で美しく目にまばゆく見える」と、道風のことが出てくる。

|

校本宮澤賢治全集 : 原色複製セロ弾きのゴーシュ. -- 資料篇5. -- 筑摩書房, 1983.

資料ID:20704490 請求記号:918.68||19 配置場所:1階D20

昭和9年(1934)刊

この草稿で、当初は主人公のセロ弾きに名前がなかったことが分かる。

1枚目は清書で最後に書かれた。6枚目は反故原稿の裏を使い、何度も推敲したあとが見られる。

名前のなかった「セロ弾き」にまず「テイシウ」という名が与えられ、それが「ゴーバー」になり、さらに「ゴーシュ」になる様がうかがえる。

宮澤賢治(みやざわけんじ, 1896-1933) 詩人、童話作家。

岩手県の農業学校で教えながら、東北地方の自然や生活を題材に詩や童話を書いた。

『風の又三郎』『銀河鉄道の夜』などで知られる。

|

マクベス : 森鴎外自筆稿本 / [シェイクスピア著] ; 森鴎外[訳] ; 坪内逍遥注. -- 雄松堂出版, 1999.4.

資料ID:30425903 請求記号:932||108 配置場所:1階W3

大正2年(1913)作。鴎外が草稿を書き、坪内逍遙が付箋に赤字で注釈を入れた。

この原稿が書かれた22年前の明治24年(1981)、坪内逍遥が『早稲田文学』に載せた「マクベス」の評釈に対し、鴎外が反論を試みた「没理想論争」が世間を騒がせた。逍遥の考えるリアリズムに、鴎外が理想論持って過度に反駁したのだが、23年を経て、鴎外が逍遥に註釈を頼んでいるところをみるとどうやら決着はついたようである。

二人の応酬は、『現代日本思想大系 第13巻:文学の思想 / 中村光夫編. -- 筑摩書房, 1965.【「マクベス評釈」の緒言(坪内逍遥) 早稲田文学の没理想(森鴎外)】

資料ID:21153280請求記号:121.6||53-13配置場所:3階U4

で読むことができる。

森鴎外(もりおうがい, 1862-1922) 明治-大正時代の軍人、小説家。

東京大学卒業後、軍医となり、ドイツに留学。陸軍軍医総監など公務のかたわら明治23年『舞姫』を発表して文壇に登場。

その他『ヰタ・セクスアリス』『阿部一族』などの著作や翻訳、評論、歴史研究等、多くの業績を残した。島根県出身。本名は林太郎。

|

おらが春 : 一茶自筆稿本 / 小林一茶[筆] ; 黄色瑞華編・解説. -- 明治書院, 1987.

資料ID:30219564 請求記号:911.35||11 配置場所:1階W3

句は文政2年(1819)に成立。一茶の死後嘉永5年(1852)に弟子が刊行。

「目出度さも中位なりおらが春」

は、世間から見れば中くらいの幸せかも知れないが、娘も5月に生まれたばかりで、私にとっては分相応に十分めでたい新年だなという意味。

小林一茶(こばやしいっさ, 1763-1828) 江戸時代後期の俳人。

信濃(長野県)から江戸にでて、俗語や方言まじりの生活感情に根ざす句や小動物を詠んだ句を多く残した。

|

芥川龍之介資料集 / 山梨県立文学館編. -- 図版:1. -- 山梨県立文学館, 1993.

資料ID:30223448 請求記号:910.268||181||1 配置場所:3階N01

『鼻』原稿 「新思潮」創刊号1916.2発表

芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ, 1892-1927) 大正文学を代表する小説家。

東京大学在学中に第三次『新思潮』を創刊し、『鼻』『羅生門』などを発表。師事していた夏目漱石に認められ、文壇にデビューした。

芥川の死後菊池寛によって設けられた「芥川賞」は今日に至るまで権威ある文学賞のひとつとなっている。

|

先生の遺書 / 夏目漱石[著] ; : セット - 5: 91-110. -- 岩波書店, 1993. -- (心 : 漱石自筆原稿 / 夏目漱石[著] ; 1-5).

資料ID:30224377 請求記号:913.6||So||1 配置場所:1階W3

『こゝろ』は1914年(大正3年)4月20日から8月11日まで「朝日新聞」に『心 先生の遺書』として連載。その後創業したばかりの岩波書店の懇意に応えて自費出版の形で刊行を岩波に委ねた。

原稿用紙の「漱石山房」は漱石が教職を辞して、東京朝日新聞社に専属作家として入社してから没するまでに10年間を過ごした早稲田にある家。

夏目漱石(なつめそうせき, 1867-1916) 明治-大正時代の文豪。

帝国大学英文科卒業後、松山中学、熊本五高教授などを務めた後、明治33年(1900)文部省留学生としてイギリスに留学。

明治38年「ホトトギス」に発表した『吾輩は猫である』が評判となり、教職を辞め東京朝日新聞社の専属作家となる。

本名は金之助。作品に『坊つちやん』『三四郎』『こゝろ』。

|

直筆たけくらべ樋口一葉 : 完全複製 / 山梨県立文学館監修. -- 二玄社.

資料ID:11082767 請求記号:913.6||1079 配置場所:貴重室(ポーアイ)

明治28年(1895)から翌年まで『文学界』に連載

樋口一葉(ひぐちいちよう, 1872-1896) 明治時代の歌人,小説家。

明治19年(1886)歌人中島歌子の萩の舎に入門し和歌を詠む。その後小説家を志して半井桃水に師事。

『大つごもり』『たけくらべ』『にごりえ』『十三夜』などの名作を次々に発表し奇跡の1年と呼ばれたが、結核のため翌年25歳で没する。

東京出身。本名はなつ。

|

御堂関白記 / 藤原道長[著] ; 陽明文庫編. -- 1. -- 思文閣出版, 1983.

資料ID:21299452 請求記号:910.8||36||1-1 配置場所:1階C9

陰陽師が作成した「具註暦」(吉凶判断のために日付・干支などを書いた暦)の空欄に、勢いのある字で日記をしたためている。書ききれない時は、裏に続けられている。

23年にわたってつけていた日記は、現存する最古の自筆日記で、11世紀初頭の政治や世相を知るうえで貴重な史料となっている。

2011年5月11日、文部科学省はユネスコ世界記憶遺産へ『御堂関白記』を推薦すると発表した。

世界記憶遺産には、これまでに「アンネの日記」や「ベートーヴェン『運命』の楽譜」などが登録されている。

藤原道長(ふじわらのみちなが, 966-1027) 平安中期の政治家。

藤原氏全盛期の頂点にたった人物。娘を次々と入内させて三代の天皇の外戚となり、摂政、太政大臣を歴任。栄華をきわめた。

|

新・大英図書館への招待 : 日本語版 / [大英図書館原著] ; 石黒太郎訳. -- ミュージアム図書 (発売), 1998.

資料ID:30411272 請求記号:025||52 配置場所:3階R4

『地下の国のアリスの冒険』ルイス・キャロル著 1862-64年作

'Alice's adventures under ground', Lewis Carroll

ルイス・キャロル (Lewis Carroll, 1832-1898) イギリスの作家,数学者。

本名チャールズ・ラトウィジ・ドジソン(Charles Lutwidge Dodgson)。

オックスフォード大学クライスト・チャーチ卒業後、数学講師として勤めていたルイス・キャロルは、1862年学寮長リデル博士の3人の娘を連れてボートでピクニックに出かけた際、次女アリスを主人公にして即興で物語を語ってやった。

後日アリスがねだったためきれいな字で清書し、挿絵も自分で描いてアリスに捧げた。それが今も世界中で愛される『不思議の国のアリス』のもととなった。

|

アルチュール・ランボー詩集 : メッサン版 / アルチュール・ランボー[著] ; 宇佐美斉訳. -- 草稿複製篇. -- 臨川書店, 1992.11.

資料ID:30169043 請求記号:951||21||1 配置場所:3階P16

「Ma Boheme(Fantaisie) わが放浪(空想)」1970年10月(15歳11ヶ月の作品)

アルチュール・ランボー (Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, 1854-1891) フランスの象徴派の代表的詩人。

北フランスのシャルルビル市に生まれる。前後3回にわたって家出をし、各地を放浪しながら詩を書き溜めた。詩作は15歳からの数年間だけだったが、近代詩に大きな影響を与えた。『地獄の季節』『イリュミナシオン』などの詩集がある。

|

Charlotte Bronte's High life in Verdopolis : a story from the Glass Town Saga / Charlotte Bronte ; introduced and ed. by Christine Alexander. -- British Library, 1995.

資料ID:30277472 請求記号:933||1676 配置場所:1階D18

1834年3月24日製作。 サイズ18.5X11cm、23ページにびっしりと小さな文字で書き、端を手縫いで綴じた手製本。

シャーロット・ブロンテ(Charlotte Bronte, 1816-1855) イギリスの小説家。

エミリー・ブロンテ、アン・ブロンテとともにブロンテ三姉妹の一人。代表作は『ジェイン・エア』。

この作品『High life in Verdopolis』はシャーロット・ブロンテ17歳のときの作品で、グラスタウンという町を舞台に展開する一連の作品のひとつ。幼いブロンテ姉妹弟は自分達で空想物語をつくり、豆本にしてよく遊んだ。

|

The manuscript chapters of Persuasion / Jane Austen ; ed. by R.W.Chapman. -- Athlone, 1985. -- (The Jane Austen library ; 3).

資料ID:20968755 請求記号:933||1023 配置場所:1階D17

‘Persuasion’ 『説得』または『説きふせられて』 の10章と11章の初稿。

1815年8月~1816年7月執筆。 原寸大(6X3.6インチ)

ジェイン・オースティンは本が出版されると原稿を処分したので、彼女の原稿はほとんど残っていない。

この第10章と11章の原稿は、書き直して差換えられたため偶然残った。

ジェイン・オースティン (Jane Austen, 1775-1817) イギリスの小説家。

中流階級の生活や人物を諧謔をまじえて描いた。代表作に作『高慢と偏見』『エマ』など。

|

奥の細道 : 芭蕉自筆 / [松尾芭蕉著] ; 上野洋三, 櫻井武次郎編. -- 岩波書店, 1997.1.

資料ID:30299467 請求記号:911.32||141 配置場所:3階P3

元禄2年(1689)3月、弟子の曽良を伴い江戸を出発。奥州、北陸を巡って9月に大垣に至るまでの紀行句集。没後の元禄15年(1702)刊。

原稿は、訂正があれば小さな紙片を貼り、上から書き直している。

松尾芭蕉(まつおばしょう, 1644-1694) 江戸時代前期の俳人。

伊賀国(三重県)上野の生まれ。江戸に下り、俳諧を大成した。

没年まで各地を行脚し、紀行文を残す。『笈の小文』『野ざらし紀行(甲子吟行)』『奥の細道』などが有名。

|

世阿弥自筆能本十一番集 / 川瀬一馬編. -- : 秩入り. -- 覆製版. -- わんや書店, 1994.

資料ID:30251519 請求記号:912.3||47 配置場所:1階W3

応永28年(1418)~生長2年(1429)の作。原本は巻子本。

カタカナなので意外と読めますね。

世阿弥(ぜあみ, 1363-1443) 南北朝-室町時代の能役者,能作者。

観阿弥(かんあみ)の長男で、猿楽を幽玄な能に大成。能楽論『風姿花伝(ふうしかでん)』などを著した。

また現在にも残る「高砂」「井筒」「班女」などの作品を制作。

|

ベートーヴェンの恋文 : 新たに発見されたダイム伯夫人への13通 / ベートーヴェン著 ; J. シュミット=ゲールグ編 ; 属啓成訳. -- 音楽之友社, 1970.7.

資料ID:20302214 請求記号:762.34||17 配置場所:1階C3

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン (Ludwig van Beethoven, 1770-1827) ドイツの作曲家。

「英雄」「運命」など九つの交響曲、ピアノソナタや協奏曲、バイオリンソナタをはじめ無数の傑作を生み、古典派音楽からロマン主義音楽への道を開いた。

遺言執行人のシントラーがベートーヴェンの伝記を出版し、「不滅の恋人へ」という言葉で始まる3通の恋文を発表して、有名な「不滅の恋人」論争が始まった。

その後1949年になって、新たに13通の恋文が出てきた。

これは1804年から4年間にわたってダイム伯爵夫人に宛てて書かれたもので、時期的に謎の「不滅の恋人」ではないが、手紙の中でベートーヴェンは情熱的に愛を打ち明けている。

愛する、よき、愛する ― ― ― J. ― ― ― ここに私が持っているオーデコロンを6本ばかりお送りします。 ― もしもあなたが、私の友人のルンペンから入手できたら、送り返していただいて結構です。―――愛する愛するいとしきJ.、今晩あなたにお目にかかれるか、もしお目にかかれなかったら、私はあなたの親戚の人をうらみ骨髄に徹するまで呪います ――――ごきげんよう、いとしき

あなたが これほどいとしい

たとえあなたが、私を嫌っても

あなたの忠実なる

L.. V. ベートーヴェン (訳:属啓成)

J.はジョセフィーヌ(ヨセフィーネ)・ダイム夫人

Adresse: Pour Madame la Comtesse Deym

ダイム伯爵夫人様

蝋で封をして、中身が手つかずである証明を兼ねている。

|

The Beatrix Potter collection of Lloyd Cotsen : published on the occasion of his 75th birthday / by Margit Sperling Cotsen -- Cotsen Occasional Press, 2004.

請求記号:726.5||Ta 資料ID:30788381 配置場所:3階パソコン自習室

家庭教師をしていた子どもが病気になったため、ビアトリクス・ポターは手紙でおはなしを作って励まそうとした。

これが「ピーターラビットのおはなし」の始まりである。

ビアトリクス・ポター (Helen Beatrix Potter, 1866-1943) 英国の児童文学者。

1902年『ピーター・ラビットのおはなし』を出版し、以後、湖水地方を舞台に小動物を主人公とした絵本を次々に送り出した。

晩年は農場を買い、湖水地方の美しい自然を守るためナショナルトラストに寄付を行った。

|

複製近代文学手稿100選 / 日本近代文学館編. -- 二玄社, 1994.

資料ID:30584938 請求記号:918.68||Ni 配置場所:1階D20

|

|

|