展 示 展 示

| 1.古代の絹 |

|

|

日本において、縄文時代にはすでに織物が織られていたことが、土器などに付着している布目痕

からわかっている。 日本の気候ではなかなか残りにくいものの、吉野ヶ里遺跡 (弥生中期) や各地

の古墳に絹製品が多数出土している。

最古の文献としては、 邪馬台国の卑弥呼が中国の皇帝に絹織物を献上していたことが魏志倭人

伝に記されている。

|

西求女塚古墳発掘調査報告書. -- 神戸市教育委員会文化財課, 2004.

資料ID:21982583 請求記号:210.2||Ko 配置場所:2階K3

神戸市灘区の西求女塚(にしもとめづか)古墳でも絹製品が出土している。

青銅鏡や鉄槍が絹布で覆われていた。 |

| 2.絹の神話 |

|

|

『日本書紀』巻之第一 神代の巻に、保食神(うけもちのかみ)の眉から蚕が生まれ、天照大神が

繭を口の中に含んで糸を抽ぎ、これから養蚕ができるようになったというエピソードがある。

『日本書紀』巻之第十 応神天皇十四年(283年)、百済の弓月君(ゆづきのきみ)が一族を連れ

て朝鮮半島から帰化を求めて移り住んだ。

『新撰姓氏録』 (平安時代初期の氏名名鑑) に、 弓月君の一族は帰化後、 養蚕や絹織りに

従事し、仁徳天皇に献上された絹織物は肌のように柔らかかったので、 「秦」 と書いて 「ハダ」

と読む姓を与えられたと記されている。

それまでの和製絹織物に比べて格段に品質がよかったと思われる。

「はたおり」の語もそこから来ているのかもしれない。

|

日本書紀 巻第廿四 東洋文庫蔵 / 舎人親王他編 ; 日本古典文学会編. -- 日本古典

文学刊行会, 1972.

資料ID:20986193 請求記号:913.2||43 配置場所:貴重

卷子本(かんすぼん) 仕立て。 原本は失われているが、平安中期を下らない時期の書写の

複製。舎人親王らの編により、養老4年(720)に成立。神代から持統天皇までを漢文の編年体

で記している。

展示部分では、大化の改新のときの様子が書かれています。中大兄皇子、中臣鎌足、蘇我

入鹿、蝦夷などの名前が見えますか。 |

|

大陸伝来の絹に対して、日本古来の織物は倭(日本)の文(あや)と書いて倭文(しつおり)と表記された。

倭文神社は日本全国にたくさんあり、機織の神であるタケハヅチノミコト( 建葉槌命・天羽雷命・天羽

槌雄・武羽槌雄 ) を祀っている。

|

3.呉服

|

|

|

同じく『日本書紀』巻之第十、

応神天皇三十七年(306年)、天皇は機織りの技術者を求めて呉の国に使いを出し、兄媛(えひめ)、

弟媛(おとひめ)、呉織(くれはとり)、穴織(あなはとり)の四人の女性が来日して日本に絹織りの技術

を伝えた。このときから絹の着物は呉服と呼ばれるようになった。

このうちの呉織、穴織の住んだ地は呉服(くれは)の里と呼ばれ、大阪府池田市の呉服(くれは)神社

では呉織と応神天皇を祀り、伊居太(いけだ)神社では穴織と応神天皇を祀っている。

|

呉服 || くれは / [世阿彌元清作]. -- 檜大瓜堂, 1921. c.

請求記号:768.4||Ka||1-11 資料ID:21912948 配置場所:貴重

あらすじ

時の帝に仕える臣下が摂州住吉に参詣し、呉服の里を通りかかると、二人の女が機を織り、

糸を引いている。不思議に思って聞くと、二人は呉織、漢織と名乗り、応神天皇の御世に呉国

から来日し、綾の御衣を織って帝に捧げたことを物語り、消える。

夜になると呉服が天冠を着けた天女の姿となって現れ、舞を舞う。

|

4.最古の刺繍

|

|

|

世界最古の刺繍として有名な、中宮寺に伝わる天寿国繍帳は推古三十年 (622年) の制作で制作

年代、由来、下絵画家、制作監督、刺繍者がわかるものとしても貴重な作品となっている。

この繍帳は、飛鳥時代に作った「旧繍帳」と、鎌倉時代にそれを模して作った「新繍帳」を、江戸時代

に合わせて地貼りにしたものである。

不思議なことに鮮やかな色彩を留めているのは飛鳥時代の旧繍帳で、褪色し繍糸がほつれている

のは鎌倉時代の新繍帳である。飛鳥時代の丁寧な技術に驚かされる。

|

上代裂集成 : 古墳出土の繊維製品から法隆寺・正倉院裂まで / 澤田むつ代著. --

本文篇, 図版篇, : セット. -- 中央公論美術出版, 2001.4.

資料ID:21747816 請求記号:753.2||Sa 配置場所:3階M3

|

5.近世の絹

|

|

|

中世から近世にかけて徐々に生糸の国内生産が減少し、中国からの輸入に頼っていたため、絹織

物は西陣などに代表される、公家、武家など金持ちにしか着られないものになっていた。しかし江戸

時代に入ると、絹織物の需要を拡大し、藩主たちも絹織物を奨励したため、養蚕や絹織物業が全国

に拡大していった。

|

養蠶秘録 / 上垣伊兵衛守國著 ; 法橋西村中和, 速水春暁齋[画] ; 上, 中, 下. --

須原屋茂兵衞, 1803.

登録番号:3083398~3083400 請求記号:630||Yo||1~3 配置場所:2階ガラス書架

『養蠶秘録』 (ようさんひろく) の著者、上垣守国 (うえがきもりくに) は兵庫県養父市大屋町

の庄屋で、享和2年(1802) 、養蚕の歴史、桑の栽培や蚕の飼育などを分かりやすく解説した

本を出板した。

これは養蚕の教科書として日本中で広く読まれ、弘化5年(1848) にはフランスで出版され、

我国の技術輸出第1号と言われている。

|

江戸時代、越後屋により店頭販売が始まるまでは、呉服屋は得意先に出向いて商売するのが普通

だった。呉服屋は雛形と反物を持ち込み、色柄などを決め、呉服屋は専属の職人に製作を依頼した。

しかし呉服屋が出入りしたのは一握りの上級武士や豪商で、大多数の庶民は古着を購入したり、

きれ屋で端切れを買い、継ぎを何度も当てながら着ていた。

もっと貧しい庶民や農民は、木綿や麻を紡ぎ、自分たちで織っていた。

|

当世都雛形 || とうせいみやこひいながた--(井筒屋磯次郎・塩飽屋貞兵衛画).天明五年 刊

資料ID:2180283 請求記号:【十四-17】 配置場所:貴重

繪本十寸鏡 ∥えほんますかがみ/ 西川自得叟祐信畫圖. -- 中. -- [複製版]. --臨川書店

, 1979.1.-- (近世日本風俗絵本集成).

資料ID:30126053 請求記号:721.8||4||10 配置場所:1階C1

延享5年 菊屋喜兵衛(京都)刊 全3冊

西川祐信画

題名に 「女一代風俗」 とあるように、女性の一生を描きながら、上方の中流生活を詳細に表し

ている。

人倫訓蒙図彙 / 田中ちた子, 田中初夫編. --渡辺書店, 1969.9 -- (家政学文献集成 ;

續編 江戸期9).

資料ID:20175474 請求記号:590.3||4||1-9 配置場所:3階L9

元禄三年(1690)刊

元禄時代のあらゆる職業を図を添えて説明したもの。全7巻

百人女郎品定 : 繪草紙 || ひゃくにんじょろうしなさだめ / 西川祐信筆. -- 上之巻. -- [複

製版]. -- 臨川書店, 1979.3. -- (近世日本風俗絵本集成).

資料ID:30126114 請求記号:721.8||4||1 配置場所:1階C1

享保8年 八文字屋八左衛門(京)板

西川祐信画

西川祐信と書肆八文字屋の初コラボ。女帝から武家、町人、職人、下女、遊女まで、

当時の女性風俗を表現。

彩画職人部類 || さいがしょくにんぶるい / 玉樹軒橘岷江畫. -- 大. -- [複製版].

-- 臨川書店, 1980.3. --(近世日本風俗絵本集成).

資料ID:30126121 請求記号:721.8||4||12 配置場所:1階C1

明和7年・植村藤三郎, 澤伊助(東都)刊

江戸中期の職人の形態を描いた彩色摺絵本。伝統的な「職人尽絵」を踏襲している。

|

6.明石縮 (あかしちぢみ)

|

|

|

神戸のお隣、明石市では江戸時代初期、「明石縮」という絹織物が誕生した。

明石市茶園場町は、一説には嵯峨天皇の時 (800年頃) 茶を栽培し貢納していたが、良質の茶が

とれなくなり、いつしか数百歩の空き地となっていた。

初代明石藩主小笠原忠真は、当時播州地方で木綿栽培が盛んだったことから、領民の暮らしの

安定を図るため その茶園跡地に 木綿織りの工場を建設し、武士の妻、下級武士、一般領民から

織子を募って技術指導を行っていた。

織子の中でも技術の優れた大工の娘、お菊は、父の仕事場から出たかんなくずを見て皺の織物が

つくれないかと試みた。お菊は糸に撚りをかけるなど試作品をいろいろ作ってみたが、木綿糸では糸が

太すぎて、満足な皺ができなかった。そこで絹糸を使用し、緯糸(たていと)に撚りをかけて織り上げる

と、みごとな縮(ちぢみ)となった。これが明石縮のはじまりである。

しかし文化元年(1804)に出された『播州名所巡覧図絵』では、「縮は今はなし。小倉にありしといふ」と、

藩主小笠原氏が豊後小倉へ国替えになった寛永9年(1632)以降は、本拠地を小倉に移してしまった。

明石縮は、長さ三丈一尺ないし二尺、経糸に生糸、緯糸に右撚りの強い練糸を用いて平織りとし、

片皺を美しくだした縦縞で、値段は紗や綾よりはるかに高価で庶民は着用できず、極めてわずかな

生産であった。

|

明石縮着物

学園祭期間中、岡本先生より借り受け

|

明石縮工場の場所は、明治44刊『明石志』で確認できる。

「 この所 (茶園場) は旧藩時代の持筒組 (鉄砲隊) の屋敷を含み、実弾射的場に用いられているが、

今は紡績場 (明治44年当時摂津紡績の綿織物工場。合併後大日本紡績:現ユニチカ) になっている。

この茶園場南の方角旧破的場より今の塵捨場一帯の地は有名な明石縮を織っていた所だが、工場

主明石城主小笠原氏が豊後小倉へ国替えになった後、小倉に本拠地を移してしまった」

|

日本城下町繪圖集 : 近畿篇 / 児玉幸多監修. -- 昭和礼文社, 1982

請求記号:291.017||2 資料ID:20609429

配置場所:0325:3階M1

明石町全圖 : 文久三年

(明石縮工場の場所説明)

請求記号:291.017||2 資料ID:20609429

配置場所:0325:3階M1

明石町全圖 : 文久三年

(明石縮工場の場所説明)

|

| 明治以降の神戸の絹織物業

|

1.鐘紡

|

|

|

神戸に紡績工場を営んだのは鐘紡である。

鐘紡は明治19年(1886)東京綿商社の名前で隅田川河口の鐘が淵に工場を構え、社名を鐘淵紡績

会社と改めた後、工場の拡張を求めて明治27年(1894)に神戸に進出をはかった。中国の綿花の輸入

と綿糸の輸出には、港と山陽鉄道(現JR西日本の山陽本線)がある神戸が適地だったからである。

明治40年末ごろ、鐘紡は新たな製品分野へ進出するにあたり、屑繭を原料とした絹糸紡績へ参入

した。屑繭は、繭の中で蚕が死んだり、病気にかかったりした繭、あるいは蚕が蛾になって穴が開い

てしまった繭である。こうした繭は生糸の原料にはならないが、綿糸の技術を生かして紡績すること

ができたのである。

|

神戸市街地圖. -- 財藤勝蔵, 1921. a.「柴田勝家三人の女子を秀吉へ送る図」

資料ID:30769618 請求記号:290.38||Ko 配置場所:2階資料室

鐘紡兵庫工場、鐘紡前駅

大正10年の神戸市。

兵庫駅の南に鐘淵紡績会社があり、国鉄和田岬線には鐘紡前駅がある。

地図には他にどんなものが見つかりますか?

・ 大正時代、三井・三菱を凌ぐ企業だったといわれる鈴木商店。

・ 映画発祥の地といわれる神戸の新開地。なかでも中心的存在の聚楽館(しゅうらっかん)。

・ 奈良時代以来の港、兵庫津は船の難所で、和田岬を迂回するバイパスとして兵庫運河が

明治32年(1899)完成。その運河の土の捨て場として埋め立てられた人工島が苅藻島

・ 神社仏閣の場所は変わりませんね

・ 神戸市役所(一番大きな駅=神戸駅の近く)

|

昭和20年(1945)2月4日の神戸大空襲で、鐘紡兵庫工場は、企業内診療所と化学研究所の一部を

残し焼失した。診療所は大正12年設置の民間企業初の企業内無料診療所だった。診療所の建物は

鐘紡記念病院として存続し、2007年には神戸百年記念病院と名称を変え現在に至っている。

化学研究所は、生糸の副産物の利用方法を研究し、蛹油を原料とした石鹸「絹石鹸」はここで誕生

した。

|

| 2.神戸生絲検査所 |

|

|

明治から大正にかけて、西日本の生糸・絹産業は大きく発展し、その大半は輸出されていたが、

当時横浜港が唯一生糸を輸出ができる港だったため、すべて横浜へ送らなければならなかった。

西日本の生糸生産者が神戸港からの輸出を希望するなか、神戸商工会議所が検査所の設立に

努力しているうちに、大正12年(1923) 関東大震災が起こった。横浜港が一時使えなくなったことで

弾みがつき、翌13年1月24日に神戸市立生絲検査所が、メリケン波止場神戸税関監視部跡に誕生

した。(その後小野浜町1番地神戸税関向いに移転)

|

むかしの神戸 : 明治・大正・昭和をつづる : 写真集 / 神戸新聞社編. -- のじぎく文庫, 1974.

資料ID:30803893 請求記号:216.4||Ko 配置場所:2階K12(郷土資料)

(生糸検査所の写真)

|

| 3.神戸生絲取引所 |

|

|

神戸の生糸市場が発展するにつれ、商品取引所(先物取引)を設立したいという声が上がった。

生糸取引の母体となった神戸取引所は、明治4年(1871)の兵庫米会所に始まり、大正8年(1919)2月

に株式会社神戸取引所と称していた。取引物件に蚕糸を加え、昭和3年(1928)12月、神戸取引所蠶

絲部が開設された。

その後、太平洋戦争により、昭和18年(1943)1月に閉鎖された。戦中戦後は政府による生糸、繭の

価格統制と配給制が行われていたため、先物取引ができなかったが、昭和24年(1949) 自由取引が

再開されると、昭和26年(1951)5月神戸生絲取引所が再開され、平成9年(1997)3月まで存続した。

|

生絲絹織物と神戸 / 神戸生絲絹市場三十周年記念祭委員会. -- 神戸生絲絹市場三十周

年記念祭委員会, 1954.

資料ID:30834057 請求記号:586.4||Ko 配置場所:2階K12(郷土資料)

神戸生糸市場満十年史. -- 神戸蠶絲絹業日報社, 1933.

資料ID:30833753 請求記号:631||Ko 配置場所:2階K12(郷土資料)

神戸生絲取引所所史 / 所史編纂委員会編 ; [本編], 資料編. -- 神戸生絲取引所, 1997.

登録番号:3083401~2 請求記号:676.4||Sh||1~2 配置場所:2階K12(郷土資料)

神戸生絲取引所十五年史 / 神戸生絲取引所編. -- 神戸生絲取引所, 1966.

資料ID:30834132 請求記号:676.4||Ko 配置場所:2階K12(郷土資料)

|

| 4.日本絹業博覧会 |

|

|

大正14年(1925)4月10日~5月28日、神戸で開催された兵庫県初の本格的博覧会。

生糸・絹織物の輸出港として、神戸の認知度を上げようと発案され、開催となった。

会場は第一会場が神戸市海岸通埋立地、第二会場が湊川公園。

観覧料は平日大人40銭・小人20銭、日曜祝日は大人50銭・小人25銭(上野動物園:10銭、映画50銭)。

出品物は、生糸・絹織物・人造絹糸・機械などで、第一・第二会場あわせて宮内省、農務省他3省、

3府43県、朝鮮、台湾、満州から4万2,000点余りが寄せられた。

入場者は約66万人で、一日平均1万3,000人。

|

日本絹業博覧會案内 / 神戸新聞社編. -- 日本絹業博覧會協賛會, 1925.

資料ID:30834088 請求記号:606.9||Ko 配置場所:2階ガラス書架

写真集明治大正昭和神戸 / 荒尾親成編. -- 国書刊行会, 1979.1. -- (ふるさとの想い出

; 20).

資料ID:30601628 請求記号:216.4||Ar 配置場所:2階K12(郷土資料)

博覧会閉会後、水上警察署に使われたビル。

|

●パネル展示

|

|

|

|

蚕と繭の写真

天の虫天の糸 : 蚕からの着物づくり / 長町美和子文 ; 雨宮秀也写真. -- ラトルズ, 2007.

資料ID:30793200 請求記号:630||Na 配置場所:3階M9

|

|

神戸生糸検査所写真

神戸市のホームページから

www.city.kobe.lg.jp/information/project/design/center/img/shiryou3.pdf |

|

絹織物見本展示

中西先生より貸出

|

生糸

繭からひいた糸。

撚りをかけたり、精錬したりしていない状態の糸。

|

|

紡ぎ糸

岡山に伝わる絹織物「烏城紬(うじょうつむぎ)」の紡ぎ糸。

虫喰いや検査ではねられたものを、製品として利用するために考案された。

短くなった生糸に別の生糸を巻きつけて繋いでいく方法は「からみ」と呼ばれ、独特の風合いを出す。

これは精錬して、不純物を取り除いたもの。

|

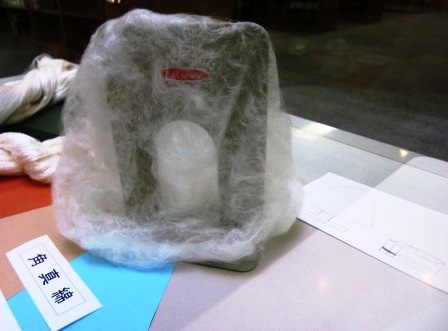

角真綿

繭の真ん中に指を入れ、徐々に薄く延ばし拡げたもの。

糸にするには、まず帽子のような形にし(帽子の形をしているので「ぼうし真綿」ともいう)、

それを棒に引っ掛けて、糸を引き出し、桶にためる。

そのとき、小豆などを入れ、糸が絡まらないようにする。

その後、紬の糸にするために撚りをかける、。

糸にして染める場合と、角真綿のまま染める場合がある。

|

|

|

第二次産業. -- 神戸市, 2000.3. -- (新修神戸市史 / 新修神戸市史編集委員会編

; 産業経済編 2).

請求記号:216.4||102||2-2 資料ID:21824579 配置場所:0365:3階N17

日本書紀 / 黒板勝美, 國史大系編修會編. -- 前篇 -- 新訂増補. -- 吉川弘文館,

1966.12 -- (國史大系 / 黒板勝美, 國史大系編修會編 ; 第1巻).

資料ID:30232419 請求記号:210.08||62||1-1 配置場所:3階N14

大阪府全志 / 井上正雄著. -- 巻之3. -- 大阪府全志発行所, 1922.

資料ID:21444920 請求記号:216.3||62||3 配置場所:3階N17

能・狂言事典 / 西野春雄, 羽田昶編. -- 平凡社, 1987.

請求記号:773.033||1 資料ID:30283893 配置場所:0303:3階L3

織物の日本史 / 遠藤元男著. -- 日本放送出版協会,1971. --(NHKブックス ; 148).

資料ID:3082647 2請求記号:081||22||148 配置場所:2階K14(新着図書)

縮布とおけさぶし / 阿部英作著. -- 阿部英作, 2009.

資料ID:22003171 請求記号:388.9||Ab 配置場所:3階M15

明石志 / 仲彦三郎編. -- 辻嵓雄, 1911.

請求記号:216.4||Na 資料ID:30728578 配置場所:0218:2階ガラス書架

絹の科学 / 皆川基著. -- 関西衣生活研究会, 1981.

資料ID:20493332請求記号:586.4||39配置場所:3階M10

目で見る繊維の考古学 : 繊維遺物資料集成 / 布目順朗著. -- 染織と生活社,1992.

資料ID:10670651請求記号:586.02||1所蔵館:ポーアイ

絹文化財の世界 : 伝統文化・技術と保存科学 / 奈良文化財研究所編. -- 角川学芸

出版, 2005.

資料ID:30670358 請求記号:586.4||Na 配置場所:3階M10

近代日本製糸業と繭生産 / 井川克彦著. -- 東京経済情報出版, 1998. -- (愛媛大

学経済学会叢書 ; 1).

資料ID:30355477 請求記号:586.092||2 配置場所:3階M10

蚕と絹の民俗 / 村川友彦著. -- 歴史春秋出版, 2004. -- (歴春ふくしま文庫 ; 31).

資料ID:30799103 請求記号:384.3||Mu 配置場所:3

|

|

|

|