展 示 展 示

| からくり |

|

|

「 からくり 」 を 『日本国語大辞典』 でひくと、

①糸などであやつって動かすこと。あやつり。また、糸などの仕掛けで動くもの。あやつりじかけ。

②仕掛け。仕組み。構造。

③工夫をこらして物事を仕組むこと。細工。計略。たくらみ。

とあります。

今回の展示では、いろいろな “からくり” の “からくり” を解き明かしましょう。

|

| 1.からくり人形 |

|

|

日本の最古のからくり人形は、平安時代後期に成立した 『今昔物語集』 に出てきます。

干ばつの年に高陽親王が水の圧力を応用したからくり人形を作って田に立てたところ、

それを人々が興じたというのです。

また、古くから傀儡子 ( くぐつし ) と呼ばれる放浪芸人が、簡単なからくり人形を用いて

街頭で芸を披露しました。

人倫訓蒙図彙 / 朝倉治彦校注. -- 平凡社, 1990.

資料ID:30058569 請求記号:080/3/313 配置場所:3階Q文庫本

『人倫訓蒙図彙』 ( じんりんきんもうずい ) は元禄初期に刊行された商人・職人の

図説書で、七巻七冊。ここに 「 えびすまわし 」 として、西宮の戎神社に興った人形

遣いが描かれています。

江戸時代になると、ヨーロッパから渡来した機械時計から、ぜんまい・歯車などの仕組み

を学びとり、これをもとに精巧なからくり人形が多数考案されるようになりました。

江戸中期になると、竹田近江少掾が始めた人形芝居 「竹田のからくり芝居」 が大坂道頓

堀で盛況をみました

竹田近江少掾は阿波の出身で名を清房といい、近江少掾の位を与えられました。

寛文二年(1662)、大阪道頓堀でからくり芝居を始め、以後4代にわたり種々のからくりを

考案、上演して、浪華の名物となりました。

摂津名所図会 巻四 / 秋里籬嶌著 ; 竹原春朝斎画.

資料ID:20910952 請求記号:291/41 配置場所:貴重

竹田近江機捩劇場 ( たけだおうみからくりしばい )

オランダが足も

かがまぬ目で見れば

天地も動く

竹田

からくり

オランダ人が椅子に座って ( かがまないで ) 見物しています。前のページに 「竹田からくり

を見ねば大坂へ来たりし験なしとぞ聞こえし」 という記述があります。

その後からくり芝居は飽きられ、衰退していきました。しかしその技は山車人形などに継承

されています。

機巧人形の世界 : 写真集 / 写真:野村昇平 ; 文:七代目玉屋庄兵衛. --

中日新聞本社, 1976.

資料ID:21398087 請求記号:759/49 配置場所:古典芸能研究センター

からくり人形をのせた山車は、尾張地方に最も多く、種々のからくり人形をのせて技を

競い合っています。

璣訓蒙鑑草 / 多賀谷環中仙 [著] ; 川枝豊信 [画] . -- 恒和出版, 1976.9.

-- (江戸科学古典叢書 ; 3).

資料ID:20486693 請求記号:402.105/Ed/3 配置場所:1階B18

『璣訓蒙鑑草』(からくりきんもうかがみぐさ)は、享保十五年(1730)、漢方医で和算家の

多賀谷環中仙により「からくり芝居」の謎解きを目的として刊行されました。

力学に基づいた説明ではなく、からくりの種明かし的な本となっています。

機巧図彙 / 編著者・絵師 細川半蔵頼直 / 刊年 文化五年

資料ID:2180065 【五-6-3-4】 配置場所:貴重

『機巧図彙』 ( からくりずい ) は寛政八年(1796)、暦学者細川頼直が著したもので、

首巻には和時計に関すること、上・下巻にはゼンマイ動力を応用して動く玩具9種類の

製作法が述べられています。『璣訓蒙鑑草』 と違い、これを見て実際に組み立てること

ができます。

劇場訓蒙図彙/ 絵師 式亭三馬、勝川春英・歌川豊国画 / 書肆 江戸 萬屋太次右衛門他

/ 刊年 享和三年

資料ID:2179869 【五-4-1-3】 配置場所:貴重

『劇場訓蒙図彙』 ( しばいきんもうずい ) は享和三年(1803)が初版で、何度も再版され

広く普及しました。さまざまな分野で作成された 「訓蒙図彙」 に倣い、芝居の世界のあら

ゆる事柄を分類して図説しています。

復刻版もあります。

戲塲訓蒙圖彙 : 享和三年初版本 / [式亭三馬編] ; 国立劇場調査養成部芸能調査室編.

-- 再版. -- 日本芸術文化振興会, 1976.2. -- (歌舞伎の文献 ; 3).

資料ID:30557802 請求記号:774/Sh 配置場所:3階M7

大道具がんどう

舞台の上下をあらはす

せり出し

舞台の上下を切明たる図

花道の下

廻り道具 ぶん廻しともいふ

|

|

|

| 2.歯車、クランク、ベルト

|

|

歯車、クランク、ベルトといった機構を使うと複雑な運動を伝達することができます。

歯車

ギリシャのアンティキティラ島沖で発見された歯車仕掛けの機械は、そこに刻まれて

いる文字から紀元前150~紀元前100年頃のものとみられています。

装置には30以上の歯車と表示盤3つがあり、組み立てると、太陽・月・その当時知ら

れていた5つの惑星の位置を計算できる装置であることがわかりました。

Nature Volume 444 Number 7119 p.534-538 (30 November 2006)

配置場所:地下H18

図書館ホームページよりダウンロードできます。

http://www.nature.com/

風景, 植物および水の習作. -- 限定版. -- 岩波書店, 1985. --

(レオナルド・ダ・ヴィンチ素描集 : ウィンザ-城王室図書館蔵 / 原典翻刻・注解:

カルロ・ペドレッティ ; 翻訳:裾分一弘[ほか] ; 第1輯).

資料ID:21682599 請求記号:723.37/10/1 配置場所:貴重

レオナルド・ダ・ヴィンチ (1452‐1519) は約40年にわたり膨大な量の手稿を残しました。

そのうち約3分の2は失われてしまいましたが、約5000ページが現存しています。

そして彼は様々な機械掛けをノートに残しました。

歯車を使った装置にオルゴールがあります。

「オルゴール」 という言葉は、江戸時代文化文政 (1804-1829) の頃に渡来した音楽を奏でる

箱のことを、オランダ語のオルゲル (orgelオルガンの意) と呼ぶことから始まりました。

もともと教会の鐘を自動的に鳴らす装置はありましたが、やがて16世紀にゼンマイが発明

されると、時計にその技術が応用され、ベルやチャイムが組み込まれ、これがオルゴールの

原形となりました。

その後音楽だけの再生を目的として時計から独立したのです。

その仕組みは、金属のピンで音階のある金属の櫛形板をはじいて音を奏でます。

ピンを埋め込んだ円筒形のシリンダーを回転させる 「シリンダー式」 は、シリンダーを作成

するのに熟練した技術が必要な上、複数の曲を奏でられません。

そこで考案されたのが 「ディスク式」 です。穴の開いたディスクをプレスすることで、一度に

大量生産が可能となり、またオルゴールを1台所有すればディスクを交換することにより何曲

も楽しむことができたので、エジソンが蓄音機を発明するまで人々に大変親しまれました。

オルゴール : 聴いてみたいアンティークの音色. -- 京都書院. --

(京都書院アーツコレクション ; 26 . 音楽).

資料ID:10855195 請求記号:081/25/26 所蔵館:ポーアイ

紙式ディスクオルゴール

金属のディスクの代りに紙を使っていますが、同じ仕組みです。

|

カム クランク

|

クランク

クランクを使うことにより、往復運動を回転運動に、または回転運動を往復運動に変えることが

できます。

1206年トルコの学者アル=ジャザリ (1150-1220) が初めてこの装置を考案しました。

この単純な装置が、今や自動車を含むあらゆる機械になくてはならないものになっています。

カム

回転する軸に円板カムと呼ばれる中心から円周までの距離が一定でない板を取り付ける

ことによって、回転運動を上下運動に変えることができます。この機構もアル=ジャザリに

よって考案されました。

アル=ジャザリの考案した装置は彼自身が描いた美しい絵に遺されています。

「The Art Archive」 のサイトで見ることができます。

http://www.picture-desk.com/ |

ベルト

軸にプーリーと呼ばれる円型の部品を取り付け、このプーリーの外周にベルトを掛けて

動力を伝導します。

自転車

繪入智慧の環 / 古川正雄著 ; 八田小雲画 ; 初編 下 詞の巻. -- 雄松堂書店, 1982.

-- (明治初期教育稀覯書集成 / 唐沢富太郎編集 ; 第3輯).

資料ID:20863890 請求記号:370.8/8 配置場所:1階B5

原本の出版:明治3年(1870年)

小学校の教科書として発行された 『繪入智慧の環』 の 「自在車」 の絵は、1818年に

ドイツ人が発明した 「ドライジーネ型」 と言われる、まだチェーンもペダルがなく木馬の

ようにまたがり足で地面を蹴って走らせるものです。

1875年に英国で「セーフティ型」という後輪チェーン駆動方式が発明され、1888年

ダンロップが空気タイヤを発明し、現在よく見る自転車が完成しました。

ビジュアル分解大図鑑 / クリス・ウッドフォード著 ; 武田正紀訳. -- 日経ナショナル

ジオグラフィック社, 2009.

資料ID:30828001 請求記号:530/Wo 配置場所:2階K14

ミシン

私たちがよく知るミシンの元を作ったのは、安全ピンの発明家、米国のウォルター・ハントで、

1834年のことです。

彼は特許を取らなかったため12年後の1846年エリアス・ホウが特許を取得しました。

1862年のロンドン万国博覧会にも出展されました。

図説万国博覧会史 1851-1942 / 吉田光邦編. -- 思文閣出版, 1985(1993).

資料ID:30200333 請求記号:606.9/2 配置場所:3階M9

道具と機械の本 : てこからコンピューターまで / マコーレイ,D著 ; 歌崎秀史訳. --

岩波書店, 1991.

資料ID:30092532 請求記号:500/2 配置場所:3階M10

この本は、わたしたちの生活をとりまく道具と機械のしくみを、すてきなイラストで解き

明かし、少年少女から大人まで楽しめるユニークなガイドブックとなっています。

イギリス、アメリカ、オランダなどで多数受賞しました。

ヤングアダルトのからくり好きにはたまらない一冊です。

水車

水力に関する最古の記録は、紀元前1世紀初期の中国の文献に現われますが、古代から

小麦の製粉に使われていました。

水車の利用の方が風車より圧倒的に多いのは、水車が季節や天気に左右されるためで、

日本には水車はあっても風車はありませんでした。

農具便利論 / 大蔵永常[著] . -- 恒和出版, 1977.3. -- (江戸科学古典叢書 ; 4).

資料ID:30590892 請求記号:402.105/Ed/4 配置場所:3階M14

原書の発行:文政五年(1822)

上・中・下三冊よりなる 『農具便利論』 は、農村の貨幣経済化が急速に進んだ江戸

時代後期に書かれました。作物を商品化するノウハウ本となるよう、農業先進地域で

あった関東以西の便利な農具を紹介しています。

激瀧水の図

高さ一丈六尺にて水上るを

昼夜に三千五百石余り

(約4.8m上の農地に、昼夜で631,635ℓ以上汲み上げる)

|

|

|

|

| クイズ |

|

|

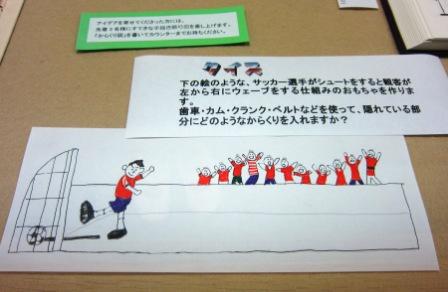

下の絵のような、サッカー選手がシュートをすると観客がウェーブをする仕組みのおもちゃを作ります。

歯車・カム・クランク・ベルトなどを使って、

隠れている部分にどのようなからくりを入れますか? |

|

|

|

|

機械のしくみ / 藤川健治著. -- ダイヤモンド社, 1971. -- (100万人の工業技術 ; 4).

資料ID:21991929 請求記号:531/Fu 配置場所:1階C1

水車の歴史 : 西欧の工業化と水力利用 / T・S・レイノルズ著 ; 末尾至行, 細川?延,

藤原良樹訳. -- 平凡社, 1989.8.

資料ID:21370885 請求記号:534.32/Re 配置場所:3階M10

裁縫ミシン / 吉田元著. -- 改訂増補版. -- 家政教育社, 1978.

資料ID:20381578 請求記号:592.6/41 配置場所:3階M10

イスラム技術の歴史 / アフマド・Y・アルハサン, ドナルド・R・ヒル著 ; 多田博一, 原隆一,

斎藤美津子訳. -- 平凡社, 1999.

資料ID:30782679 請求記号:502.28/Ha 配置場所:3階M10

からくり儀右衛門 : 東芝創立者田中久重とその時代 / 今津健治著. -- ダイヤモンド社,

1992.11.

資料ID:21370694 請求記号:289.1/Im 配置場所:1階A17

技術の歴史 / チャールズ・シンガー〔ほか〕編 ; 平田寛〔ほか〕訳編. -- 第7巻. -- 筑摩

書房, 1964.

資料ID:20098506 請求記号:502/2/7 配置場所:1階C1

科学と技術の歴史 / フォーブス, デイクステルホイス著 ; 高橋尚, 西尾成子, 広重徹,

山下愛子訳. -- 2. -- みすず書房, 1964.

資料ID:20013653 請求記号:402/36/2 配置場所:3階M14

(図説)科学・技術の歴史 : ピラミッドから進化論まで / 平田寛著. -- 下. -- 朝倉書店,

1985.

資料ID:20958893 請求記号:502/44/2 配置場所:1階C1

人類の歴史を変えた発明1001 / ジャック・チャロナー編集 ; 小巻靖子 [ほか] 訳. --

ゆまに書房, 2011.

資料ID:30825451 請求記号:507.1/Ch 配置場所:2階K14(新着図書)

歴史を動かした発明 : 小さな技術史事典 / 平田寛編著. -- 岩波書店, 1983. -- (岩波

ジュニア新書 ; 64).

資料ID:20680350請求記号:081/30配置場所:移動書架B20

世界発明物語 : 石斧からスペースシャトルまで. -- 日本リーダーズダイジェスト社, 1984.

資料ID:21791482 請求記号:502/Se 配置場所:3階L11

「事典」古代の発明 : 文化生活技術 / ピーター・ジェームズ, ニック・ソープ著 ; 澤元亘,

高橋邦彦訳. -- 東洋書林, 2005.

資料ID:30777323 請求記号:507.1/Ja 配置場所:3階M10

技術者・発明家レオナルド・ダ・ヴィンチ / F.M.フェルトハウス著 ; 山崎俊雄 ; 国分義司訳.

-- 岩崎美術社, 1974.

資料ID:20423926 請求記号:502/43 配置場所:3階M10

|

|